2009年3月31日(火)10:00~17:00

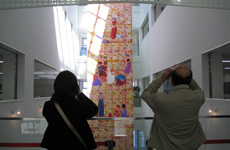

弊館と縁のあるフラワーデザイナー横江佐恵子氏の「あいちの名工」の受賞を記念した特別企画「さくら・SAKURA・咲く 友情ふたり ~井野口守政との共演」が本日より始まりました。横江氏は、愛知県のフラワーデザイン界を牽引し続け、過去にも古川美術館、分館 爲三郎記念館でもその独特な花の世界を彩っていただいております。今回は、横江氏と長年のご友人であり、共に同じ世界でご活躍の井野口守政氏と『桜咲く春』というテーマで共演、生花を使ったオブジェはじめ約40点を伝統的な数寄屋空間、日本庭園に展示し、和と洋の花の融合をお楽しみいただきます。本展示開催中、20時まで夜間開館(4/3、4)し、ライトアップされた作品もご覧いただけます。(入場は、古川美術館の企画展「文化勲章の画家たち~その偉大なる足跡」のチケットで観覧可)初日の今日、スターキャットケーブルネットワークさん、中日新聞社さん、雑誌「フローリスト」3社に取材していただきました。その様子を展示と併せ少しご紹介いたします。

JA

JA

EN

EN

学校関係者の方へ

学校関係者の方へ