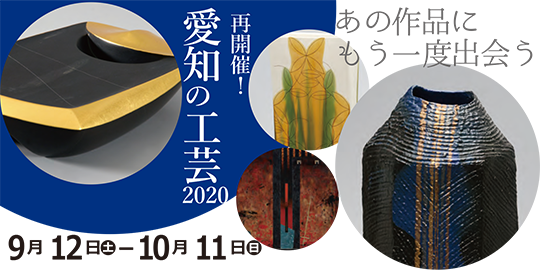

※こちらの展覧会は終了しました。

工芸美術日工会は、ものをつくる歓びを共有し、作家相互の自由意思を尊重しあい価値ある造形を志す作家が集まり1986年に発足しました。そして個性ある創作活動を通して、時代に即応した質の高い豊かな工芸を創造し、日本の工芸美術の発展と文化の振興に寄与することを目的として活動を続けています。

1991年より開催してきました工芸美術日工会展も2021年に開催30回目という節目を迎えます。その第30回展を記念し、本展を東京にて開催したのち、発足以来初となる巡回展を東海地区において開催いたします。

JA

JA

EN

EN

学校関係者の方へ

学校関係者の方へ